【完全保存版】建設業のホームページ制作成功法|設備工事会社が押さえるべきポイントと成功事例を徹底解説・運用のコツまで網羅

目次

はじめに:建設業のホームページが果たす重要な役割

こんにちは、株式会社Acsport(アクスポート)です。近年、建設業界全般においてもインターネットを活用した集客・採用活動が当たり前になりつつあります。総務省の通信利用動向調査によれば、企業のインターネット利用率は年々向上し、ホームページを持つ建設業者もここ数年で大幅に増加しています。

しかし一方で、「作ったはいいがほとんど問い合わせが来ない」「入札向けに実績を載せたいが、何をどう公開すればよいかわからない」など、Webサイトを十分に活用しきれていない企業も少なくありません。

そこで本記事では、設備工事会社をはじめとする建設業者がホームページを作るときに意識すべきポイントを詳しく解説します。施工実績や事業内容の見せ方からSEO対策、さらに官公庁入札に向けた取り組みや問い合わせ導線づくりまで、広範囲にわたって解説していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、貴社ホームページのリニューアルや新規制作の際にご活用ください。また、ホームページに関するご相談やお見積り依頼は下記よりお気軽にご連絡いただけます。

建設業・設備工事会社がホームページを作る目的を明確にする

1-1. まずは「何のためのホームページか」を考える

ホームページを制作する際に、最初に押さえておきたいのが目的の明確化です。「とりあえず会社案内的に作っておこう」では、せっかくのWebサイトも宝の持ち腐れになりかねません。建設業や設備工事会社の場合、大きく分けると以下のような目的が考えられます。

- 新規顧客の獲得(住宅リフォーム、エクステリア、設備補修などの受注)

- 採用(人材募集):技術職や現場スタッフの確保

- 企業取引・官公庁入札:実績公開や信用度アップ

集客重視であれば、完成事例の写真や工事内容の詳細を充実させるのが有効です。採用重視であれば、働く人の魅力や福利厚生など人材に関する情報を強化する必要があります。官公庁や大手ゼネコンを取引先として狙うなら、過去の施工実績や資格保有状況、入札参加要件をクリアしている証明をわかりやすく載せることが大切です。

まずは「うちの会社は何を達成したいのか」、社内で話し合って方向性を固めておきましょう。

1-2. 官公庁の入札向けに必要な施工実績

特に官公庁の入札を目指す場合は、ホームページ上で実績を公開しておくと優位に働くことがあります。

例えば、こちらの事例のように「施工実績ページ」をカテゴリや完了年別にまとめ、写真と概要を一覧で掲載すると、第三者が実績を把握しやすくなるでしょう。

ただし、案件によっては掲載に許可が必要なケースもありますので、発注者や協力会社との契約内容を確認してからアップすることが望ましいです。画像が使えない場合は文章ベースだけでも構いません。発注元の名称と工事内容、竣工年などを記載すれば、実績としてきちんと評価される可能性が高まります。

設備工事会社が官公庁案件を狙う上でも、ホームページが公的書類とあわせて信頼を補完する役割を果たすケースは少なくありません。入札書類で載せきれない詳細情報や、工事時の取り組み方、安全管理体制などをまとめておくと、発注者側も判断しやすくなるのです。

競合分析:他社サイトをリサーチし差別化を図る

2-1. 「建設業 ホームページ制作」で検索上位をチェック

次におすすめしたいのが、競合他社のホームページを分析すること。例えば「建設業 ホームページ制作」や「ゼネコン ホームページ制作」で検索し、上位表示されているサイトをざっと見てみると、以下の点が浮き彫りになります。

- どのようなデザインを採用しているか

- 施工事例や保有資格などのアピールポイント

- 問い合わせや採用への導線設計

- ブログやコラムなどのコンテンツ量

競合サイトを研究することで、「他社が提供していない自社独自の強みは何か」「逆に他社が載せているのに自社サイトにはない情報は何か」が明確になります。ただし、単なる模倣にならないように、自分たちならではの特色を加えることも忘れずに。

2-2. 参考事例:成功している建設業者のサイト

実際に、ホームページを活用して成果を上げている企業は大小問わず存在します。ここでは大手だけでなく、中小規模の設備工事会社・建設会社でWeb集客や入札実績を伸ばしているサイトをいくつか挙げてみます。

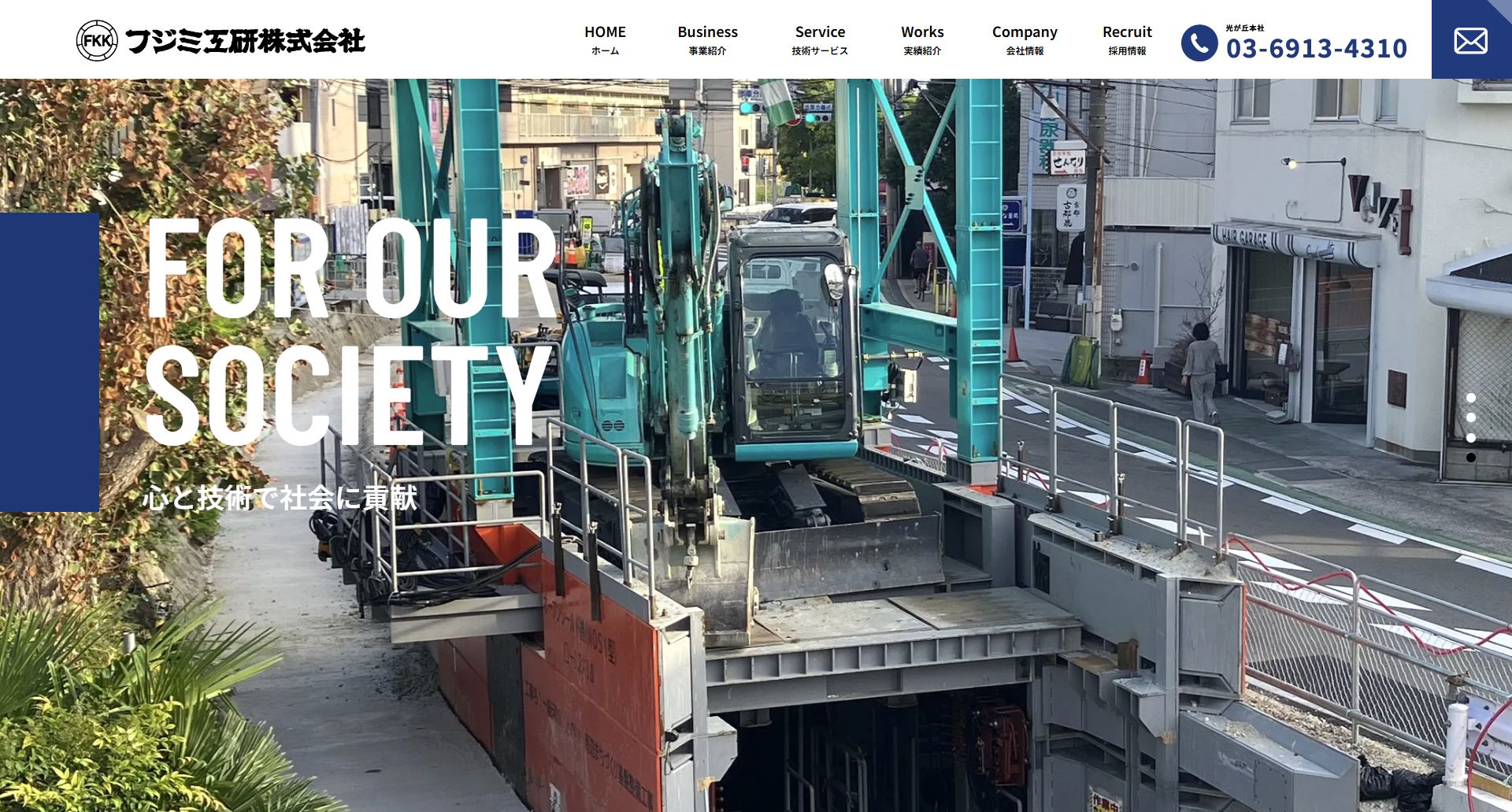

- フジミ工研株式会社様

https://www.f-koken.co.jp/

トップページで施工の動画を表示し、「仕事への安心感」を高める構成。工事実績など写真が掲載できないものをリスト表示で見やすくなるように設計。 - アービック建設株式会社

https://daikibo.urbic-k.co.jp/

大規模修繕工事や内装工事など、法人案件の実績を詳細に掲載。Googleマップ活用や施工前後の写真比較がわかりやすく、見込み客が具体的なイメージを持ちやすい設計です。さらに入札案件の実績もしっかり整理されています。

上記はいずれも「施工事例の見せ方が丁寧」「ビフォーアフターの比較写真が豊富」「企業としての信頼感をトップページで一気に高めている」という共通点があります。こうした事例研究を通じて、自社サイトで取り入れたいアイデアをピックアップしてみましょう。

SEO対策の基礎:狙うキーワードとコンテンツの充実

3-1. キーワード選定:建設業×地域名や工事内容を組み合わせる

ホームページを作るだけではなく、「検索で上位表示させてターゲットに見つけてもらう」ための工夫、すなわちSEO対策が重要です。

特に設備工事会社の場合は、以下のようなキーワードを狙うと良いでしょう。

- 「建設業 ホームページ制作」

- 「建設業 WEB制作」

- 「(地域名)+設備工事」「(地域名)+リフォーム」「(地域名)+○○工事」

- 「施工事例」「施工実績」

- 「官公庁 入札」「公共工事 実績」

メインキーワードはページタイトルや見出し(H2〜H4)に盛り込み、関連ワードも本文中で自然に使うのがポイントです。「ホームページ制作」「Web制作」だけではなく、「施工実績」「入札」「採用」など関連する用語も取り込んでおくと、複合的に検索される可能性が高まります。

3-2. コンテンツSEO:ブログ・コラムで専門性をアピール

コラムやお役立ち記事を定期的に更新するのも、SEOでは効果的とされています。リフォームノウハウ、設備のメンテナンス方法、防水工事のチェックポイントなど、建設業ならではの専門知識を発信することで、検索エンジンからの評価が高まりやすくなるのです。

建設業に特化した実践的な記事を追加する形でブログ運営をしてみると、見込み顧客が検索エンジン経由で流入しやすくなります。また、施工事例ページを随時更新するのも立派なコンテンツSEOの一環です。「最近の施工実績が追加されていないと、営業していないのかな?」という印象にも繋がりかねませんので、新規案件が完了するたびに写真と簡単な説明を掲載する運用体制を整えましょう。

3-3. 内部リンク・外部リンクの最適化

サイト内のページ同士を適切につなぎ、ユーザーが回遊しやすくすることも大切です。例えば、施工事例ページから「お見積り依頼」ページへのリンクを設置するなど、訪問者がスムーズに次のアクションに進めるよう導線を確保しましょう。

また、官公庁や業界団体など信頼性の高い外部サイトへのリンクを挿入することで、ユーザーに有益な情報を提供すると同時に、サイトの評価向上にもつながる可能性があります。ただし無関係なサイトへの大量リンクは逆効果なので、あくまでユーザーの利便性を第一に考えましょう。

信頼性の高いコンテンツ作り:施工実績・お客様の声をどう見せる?

4-1. 施工実績ページを充実させる

建設業・設備工事会社のホームページで、最も重視されるコンテンツの一つが「施工実績(施工事例)ページ」です。以下のポイントに注意して作成すると、閲覧者の安心感が高まります。

- 工事のビフォーアフター写真をしっかり掲載

- 工期や工事規模、使用素材、担当スタッフのコメントを載せる

- カテゴリ別に分類(例:戸建て、マンション、公共施設など)

- 更新日を入れ、常に最新情報を反映させる

実際の例として、先述の日中コンサルタント様の施工実績ページを見てみると、完成写真に加えて工事概要が丁寧に書かれています。ビジュアルとテキストをバランスよく配置することで、専門知識がない人でも「どんな工事をしたのか」理解しやすい構成です。

官公庁から受注した工事などは、可能な範囲で発注元や工事名称、竣工年月を明記することで、公共事業に携わった経験や信頼性をアピールできます。

4-2. お客様の声・レビューを活用

施工実績と並んで、ユーザーの安心感を高めるのが「お客様の声」です。工事完了後の感想をヒアリングし、実名または仮名でも構わないので生のコメントとして掲載すると良いでしょう。例えば以下のような声を載せると効果的です。

- 「現場のスタッフさんが丁寧で、工期中も安心して任せられた」

- 「仕上がりが想像以上で、追加の工事もお願いすることにした」

- 「官公庁案件に必要な書類対応もスムーズで助かった」

テキストに加え、施主様との写真やインタビュー動画などを掲載すると、より一層説得力が増します。最近はYouTubeを活用してインタビュー動画を公開し、そのリンクをホームページに埋め込んでいる中小企業もあります。文章だけでは伝わりづらい表情や声があるだけで親近感がグッと高まり、企業姿勢への信頼度も向上します。

4-3. 会社情報・スタッフ紹介で“顔が見える”安心感を

「会社概要」ページでは所在地、電話番号、代表メッセージなどの基本情報はもちろん、社員紹介を写真つきで掲載するのもおすすめです。人柄が伝わると問い合わせのハードルが下がり、対面時の安心感も高まります。

また、技術者が保有する国家資格(建築士や施工管理技士など)や、会社が加盟している団体(建設業協会など)の情報も明示すると、訪問者に「ここなら信頼できそうだ」と思ってもらえるでしょう。

▼補足:官公庁入札を視野に入れる場合

官公庁の入札情報を定期的にチェックしている企業であれば、「公共工事に強い」「行政案件を複数手掛けた実績あり」などのアピールが重要です。

さらにISO認証取得や各種許認可(電気工事業、水道施設工事業など)の取得状況をまとめて掲載しておくと、担当者からの信頼度をより高められます。

問い合わせにつなげる導線設計:見積もり・相談を自然に誘導

5-1. お問い合わせフォームやCTAボタンの最適化

ホームページを見に来た人が、最終的に見積もり依頼や相談など具体的なアクションを起こしてくれなければ、制作の意義が薄くなってしまいます。そこで重要なのが、問い合わせ導線の設計です。

- 全ページのヘッダーまたはサイドに「お問い合わせ」や「見積もり依頼」のボタンを設置

- ボタンやリンクは視認性の高い色・サイズで配置

- フォームの入力項目は必要最小限に絞る(会社名・担当者名・連絡先・お問い合わせ内容など)

- 相談や見積もり依頼後の流れ(折り返し連絡やお打ち合わせ日程など)を明示して不安を取り除く

当社Acsportサイトでも、「ホームページ相談」ページや「お見積り依頼」ページを設けて、ユーザーが迷わずアクションを取れるよう工夫しています。建設業のホームページも同様に、常に問い合わせしやすい環境を整えておくと良いでしょう。

5-2. 電話・チャット・LINEなど複数の連絡手段

問い合わせにはメールフォームだけでなく、電話やチャットなど複数の手段を用意すると親切です。特に緊急の設備トラブルなどでは電話で直接相談したい顧客が多いため、トップページや固定ヘッダーに電話番号を大きく載せるなど、すぐアクセスできる形を意識しましょう。

また、若年層を中心にLINE公式アカウントからの問い合わせを受け付ける企業も増えています。リソースが許すなら導入を検討してみるのも手です。

サイトデザインとユーザビリティ:見やすく、迷わない構成を目指す

6-1. レスポンシブデザインでスマホ閲覧に対応

国土交通省の調査でも、建設業従事者の多くがスマホやタブレット端末を現場で活用するケースが増えています。顧客や発注者も同様に、スマホで企業サイトを検索する時代です。

したがって、レスポンシブWebデザイン(PC・タブレット・スマホなど画面サイズに応じて自動的にレイアウトが変わる設計)は必須と言えます。文字が小さすぎて読めない、メニューが押しにくいなどの問題があると離脱率が高くなるため注意しましょう。

6-2. 一貫性のあるブランディングと色使い

会社のコーポレートカラーやロゴマークなどがある場合は、サイト全体の配色やフォントを統一してブランディングを行うと効果的です。訪問者が複数のページを見ても、同じトーンでデザインされていれば「この会社はしっかりしている」という印象を抱きやすくなります。

また、建設業特有の「堅牢さ」や「信頼感」を表現したい場合は、写真や図などでビジュアル的に補強するのもありです。逆に、リフォームや内装など生活に密着した分野は明るく親しみやすいイメージでまとめるなど、ターゲット層に合わせたデザインを心がけましょう。

6-3. 情報の整理と読みやすさ

設備工事会社のサイトでは、取り扱い業務や施工事例が多岐にわたる場合もあります。そのため、カテゴリ分類やメニュー構造をしっかり設計して、利用者が探しやすい形にまとめましょう。

- 業務内容を大分類(電気設備・空調設備・水道設備など)し、さらに細分化

- 施工事例を物件タイプ別(戸建て、マンション、店舗、工場、公共施設など)に分ける

- 検索バーを設置するなど、サイト内検索の導入

また、文章を細かい段落に分けたり、箇条書きを活用して読みやすくするのもポイントです。視線誘導を意識して、見出し(H2〜H4)をきちんと使い分けるとSEO的にもプラスになります。

▼補足:画像・動画の最適化

施工中や仕上がりの写真を多用する場合、ファイル容量が大きいとサイト表示が遅くなる恐れがあります。

JPEGの適切な圧縮やWebP形式の採用、動画を埋め込む際の自動再生オフ設定など、ユーザー体験を損なわないための工夫が必要です。表示速度が遅いと離脱率が上がり、SEO評価にも悪影響を及ぼしかねないため注意しましょう。

事業内容の明確化と情報発信:入札や採用にも有効

7-1. 事業内容ページをわかりやすく整理する

設備工事会社では、電気・水道・空調など分野が多岐にわたることが一般的です。事業内容を大項目・小項目に整理し、それぞれの特徴や強みを明確に伝える構成が望ましいでしょう。

例えば、水道設備なら「漏水調査・修理」「給排水管設置」「衛生設備工事」など、顧客がイメージしやすい言葉でリストアップします。こうすることで、見込み客が「あ、うちがお願いしたいのはこの工事だ」と素早く判断できます。

7-2. 採用ページの充実で人材確保を後押し

建設業界の人手不足は深刻化しているため、ホームページでの採用活動も無視できません。

以下のような情報を「採用情報」ページにまとめておくと、求職者に好印象を与えやすいです。

- 給与や待遇、休日などの基本条件

- 社内の雰囲気がわかる写真やスタッフの声

- 研修制度や資格支援などスキルアップ環境

- 応募から採用までの流れ、必要書類

最近では、社内SNSや社員旅行・懇親会の様子など、会社の魅力をビジュアルで伝える工夫をする企業も増えています。若い人材の獲得を狙うならSNS連動も検討し、楽しそうな雰囲気ややりがいを積極的に発信していきましょう。

参考情報の提供:外部リンクを活用して信頼度アップ

8-1. 公的機関や業界団体の情報を引用

建設業関連の新しい制度や技術情報を紹介する際は、国土交通省や建設業協会などの公的資料にリンクを貼ると説得力が高まります。以下のようなサイトも参考になるでしょう。

こうした信頼性の高い資料を引用しつつ、自社の実績や取り組みとの関連を説明すると、読み手に「きちんと根拠を示している会社だ」という印象を与えられます。

8-2. 専門用語や技術の解説ページへのリンク

耐震補強工事や省エネ設備など、専門性の高い分野に触れる場合は、建築学会や技術関連サイトへのリンクを貼るのも有効です。ユーザーによってはさらに詳しい情報を求める可能性があるため、詳しく知りたい人向けの外部リソースを案内してあげると喜ばれます。

あくまで自社サイト内で大枠を解説し、詳細や学術的な裏付けは外部サイトで参照してもらう形にすることで、ページが煩雑になりすぎるのを防ぐメリットもあります。

記事のまとめ:ホームページを通じて事業成長を目指そう

ここまで、設備工事会社など建設業者がホームページを作るときに意識すべきポイントを大きく7つに分けて解説してきました。

- 目的の明確化(集客、採用、官公庁入札 など)

- 競合分析(他社サイトを見て差別化戦略を練る)

- SEO対策(キーワード選定、コンテンツ更新、内部リンク)

- 信頼性の高いコンテンツ(施工実績、お客様の声、スタッフ紹介)

- 問い合わせ導線設計(CTAやフォームの配置、複数の連絡手段)

- デザインとユーザビリティ(レスポンシブ対応、ブランディング、情報整理)

- 参考情報提供(公的機関や専門サイトへのリンクで信用度アップ)

特に施工実績の見せ方や入札向けのアピールポイントは、建設業ならではの重要事項です。官公庁・大手ゼネコンからの発注を増やしたい場合は、閲覧者が「ここに任せれば安心だ」と思える情報を余すところなく公開しておくことが決め手になります。

また、ホームページを作ったら終わりではなく、定期的な更新やアクセス解析に基づく改善を続けることで、集客・採用力が着実に向上します。「施工事例の追加」「新しい資格取得の報告」「スタッフブログ更新」など、すべきことは多岐にわたりますが、継続的に取り組むことで確実に成果が出るはずです。

次のステップ:Acsport(アクスポート)にご相談ください

もし「サイトリニューアルを検討しているが、具体的にどう進めればいいかわからない」「SEO対策や問い合わせフォームの設計を専門家に任せたい」というお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

私たち株式会社Acsport(アクスポート)では、建設業を含む幅広い業種のホームページ制作・運用をサポートしており、目的に合わせた最適なプランをご提案いたします。

貴社の強みを最大限に活かし、成果に直結するサイトを一緒に作り上げましょう。施工実績の見せ方から官公庁向け入札に必要な情報発信まで、お気軽にお問い合わせください。

これからの時代、ホームページは単なる名刺代わりではなく、24時間フル稼働する営業ツールとして活用できます。ぜひ本記事を参考に、自社サイトをより魅力的かつ強力な武器へとブラッシュアップしてみてください。